Bajo los reflectores me bautizan “Míster Nocaut”. En Sun City todo se oscurece y Sincelejo me crucifica con un grito: “No veo.”

VIDEO: BREVE INTRODUCCIÓN AL ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA CRÓNICA ESCRITA (Haga clic abajo) 👇🏼

ÁNGEL MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ.

El ring entrelaza sus cuerdas y me atrapa otra vez. No es un regreso, es un salto. Mi reacción a un desafío.

Ya no hay cabezote ni camiseta que defender: solo apuestas.

Es primero de septiembre de 1989. Hoy salto al profesionalismo.

Piso la lona. Mis puños se tensan. Vuelve mi antigua piel. Hambre y pasado hierven en mí. Soy el mismo, pero distinto.

El árbitro señala el centro. Respiro. Raúl Sánchez me observa con ojos calculadores.

La campana suelta su sonido de metal. Mi rival avanza. Mide. Esquivo su gancho; mi jab golpea su guardia primero.

Segundo asalto. Intenta acorralarme. Salgo de las cuerdas. Descargo combinaciones. Retrocede.

Tercer asalto. Cañonazos van y vienen. Respiramos fuerte. Cada bloqueo me devuelve a mis madrugadas de guardia.

Último asalto. Esquivo. Conecto un uppercut. Tambalea. Lo sigo con un cruzado. Se cubre. Fin del combate.

El árbitro levanta mi guante. Gano por decisión.

Éxito y vacío

Los calendarios se mueven ágiles. Cada mes trae un nombre, un escenario, una batalla. La campana llama. Yo respondo.

El amateurismo se disuelve entre ciudades y aplausos con billetes. Diciembre trae una derrota. 1990 me deja diez victorias.

El nocaut es mi idioma. Sincelejo, Montería, Cartagena me aclaman. Noqueo en un asalto al estadounidense John Lark. Salerno, Italia, es testigo.

Cumplo veintiún años con dieciocho nocauts, casi todos en el primer asalto. Muy cerca del récord de “Mano de Piedra” Durán.

Mane García lo apuesta todo por mí. Nunca pierde.

La tarde de las canicas yace en el pasado. A mi madre no le importa. Aparece, compra una casa, me voy con ella. Ya la amo. De repente, la vende y se va otra vez.

No hay casa que no se derrumbe ni madre que no desaparezca tres veces.

El saco es mi refugio. Descubro algo: no peleo solo para ganar; también para no sentir este viejo vacío. No lloro. Entreno. Golpeo más fuerte.

Los años pasan como asaltos. Asimilo el dolor sin rendirme. La cuenta de rivales caídos llega a veintisiete. La lona es mi patria.

Es 23 de enero de 1993. Hoy comienzo una gira de tres peleas en Estados Unidos, con mi apoderado, Iván Feris, y mi entrenador «Liza» Muñoz.

«Liza» me conduce hacia el pesaje para el primer combate. Me desvanezco y raspo mi cara con una pared de la habitación.

El hambre tambalea conmigo. Subo a la báscula. Casi no doy las 135 libras.

Completo las tres peleas. Tres nocauts.

Las luces me siguen. Las cámaras me buscan. Univisión y Telemundo me bautizan: «Míster Knockout».

Estoy en la cima, ranqueado en la FIB, el CMB y la AMB. Retador número uno.

Rivales fantasmas

Freddie Pendleton, campeón ligero de la FIB, me rehúye y desafía a Rafael Ruelas. Ruelas lo vence y se queda con la corona.

El nuevo campeón también me esquiva. Apunta a Óscar De La Hoya. Campeón de la OMB. Acuerdan unificar títulos.

La FIB ordena a De La Hoya enfrentarme antes de agosto. Paga una indemnización para que lo aplacemos.

A Iván le llegan 75 mil dólares. Con mi parte —15 mil— me compro una casa.

Siento mi techo casi como un trofeo por entrenar un año esperando rival.

Enciendo el televisor. De La Hoya vs. Ruelas. Pero antes, Jimmy García vs. Gabriel Ruelas. Espantado veo ganar a De La Hoya.

Gesveth y yo quedamos en silencio. Apago el televisor. Me agarro la cabeza. Lo espantoso regresa.

Es Jimmy. Guanteamos hace unos días en Barranquilla. Noqueado. Desplomado en su esquina. Semiinconsciente. Lo cargan en camilla. El Caesars Palace en silencio.

La muerte cuenta trece días. Le decreta nocaut. En su sepelio lo miro dentro de un cajón. Respiro hondo. El boxeo no solo te quita el aire.

Cambio por dentro. Entreno, y esas imágenes regresan. No es miedo a perder. Es pánico a no despertar.

Amílcar Brussa, «Memín» Julio, Iván Feris y Alonso Madrid. // Cortesía.

De la Hoya me tiene miedo

El periódico del 26 de mayo de 1995 llega al gimnasio: «Miguel Julio va por el título mundial contra Óscar De La Hoya el 22 de julio».

Entrenamiento intenso con Amílcar Brussa en Barranquilla, apunto a Las Vegas.

Del otro lado, De La Hoya recibe una jugosa oferta para pelear con Genaro Hernández. Yo le estorbo.

En rueda de prensa dice que para hacer las dos peleas tendría que doparse, que no caerá en eso.

Un periodista le insiste sobre su pelea conmigo. De La Hoya explota: afirma que soy un «desconocido», que «no sé boxear».

Lo veo en televisión, arrogante. Sé la verdad: me tiene miedo. Renuncia al cinturón. Lo deja sin dueño.

Sigo entrenando. Esperando fantasmas. Ya más de un año en estas. Un día el futuro me brilla. Al siguiente, se apaga como un golpe al vacío.

16 de mayo de 1995. La FIB actúa: despoja a De La Hoya. Ordena pelea por la faja vacante contra el segundo del ranking: Phillip Holiday.

Miguel Julio y Phillips Holiday, previo a la pelea mundialista. // Cortesía.

Contrarreloj en el ring

El teléfono suena. Despierto.

—Memín, prepárate —dice Iván—. Peleas con Phillip Holiday en menos de cuarenta días.

El aire se me tranca en la garganta. Llevo más de un mes sin entrenar: veinticinco libras arriba.

La noticia ya está en la radio. Todo se acelera.

El corazón galopa. No hay tiempo para pensar.

Tomo un bolso lleno de dudas. Camino: no sé rendirme.

Regreso a Barranquilla. La carretera es eterna.

En cada curva veo a los rivales que nunca llegaron.

Y a Jimmy cayendo en su esquina.

Entro al gimnasio. Brussa me mira y frunce el ceño.

—¿Por qué te descuidaste tanto, «Memín»? —me juzga, enfurecido.

No respondo. Bajo la cabeza. El gimnasio parece un castigo.

Alonso Madrid, mi preparador físico, aparece. Trae pastillas y planes de deshidratación.

El cuerpo se escurre.

Cada libra perdida me exige una fe que no aparece.

Brussa grita. Yo respiro y golpeo.

Las horas se achican. Los días corren.

Treinta y cuatro entrenamientos en un solo aliento. El reloj me gana todos los asaltos.

Pienso en lo que ya no soy. En el cansancio mental que me dejó el esperar rivales que nunca dieron la cara.

La esperanza susurra: No será Las Vegas ni HBO, pero puede ser tu noche. El cinturón está ahí, servido entre sombras.

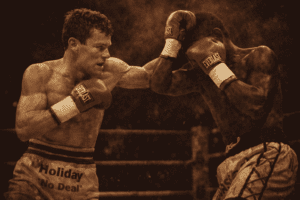

Miguel «Mr. Nocaut» Julio y Phillip «No Deal» Holiday: dos destinos chocando porque los demás huyeron del suyo.

Alonso Madrid y «Memín» Julio, antes de la pelea por título.// Cortesía.

Sun City, fría y oscura

Llega la noche. 19 de agosto de 1995. Sun City no es ciudad ni sol, es una trampa helada.

Miro mis manos. Tiemblan. El cuerpo obedece. La mente, no.

Mi fe es apenas un hilo entre las vendas. En el camerino flota linimento. Huele a guantes y vendajes nuevos.

Afuera, el público golpea paredes como queriendo entrar. No sé si vine a noquear o a esconderme.

Iván se acerca y sonríe: —Si ganas, te doy un Swift nuevecito.

Bajo la cabeza. No contesto. Levanto la mirada y pregunto: —¿Y si pierdo… cuánto me toca? No hay respuesta.

El rumor del público crece. Subimos al ring. Himnos. Luces. Holiday me mira con la frialdad del niño de los fritos.

Intento sostenerle la vista y mis ojos escapan. Brussa, enorme, aprieta el hombro de Madrid y susurra: —¿Estás viendo a tu pupilo? —¿Qué pasa? —Está un poco cagón.

Round uno. Voy al centro, guardia cerrada. Lo dejo tirar primero.

Holiday golpea abajo, arriba, por todos lados.

Resisto. Bloqueo. Respiro. Termina el asalto.

Holiday gana terreno. Su esquina le ordena presionar en la corta distancia. —¿Cómo lo sientes, pega duro? —me pregunta Iván. —No le siento la pegada.

Segundo asalto. Salgo con rabia. Busco su quijada.

Conecto varias manos. Gano el round.

Tercero. Su cintura vuela. Me desespera.

Lo golpeo en el hígado. Gime.

Cuarto. Quinto. Sexto. La pelea se vuelve montaña.

El aire pesa. El cuerpo duele. Holiday insiste.

Aumenta su volumen de golpes: no me deja pensar.

Busco mi golpe salvador. No hay espacio.

La duda entra donde antes vivía el instinto.

Séptimo. Boxeo con técnica, tal vez es tarde.

El control ya no es mío. Se escurre entre mis guantes.

Octavo y noveno. Sun City a mil metros sobre el mar. Siento cada uno.

—¡No te abras, Memín! ¡Mantén el jab! —grita Brussa.

Los brazos pesan. La guardia cae.

Holiday huele mi fatiga. Me presiona. Me encierra.

Décimo. Intento acelerar.

Un golpe seco me cruza la cabeza. La lona me recibe.

Me levanto. Tambaleo. Suena el final del round.

Pómulos duros. Los ojos empiezan a cerrarse. La vista se apaga.

Me siento en el banquillo.

Holiday se queda de pie, quiere intimidarme.

Mis guantes reposan en mis muslos.

De repente no veo.

No por lágrimas como en aquella pelea callejera.

Es la inflamación. Donde había paisaje ahora hay murallas.

—Respirá, Memín. Respirá —dice Brussa.

El aire no entra completo.

Intento abrir los ojos. Es como abrirlos dentro de un pozo.

—No veo —digo. Una, dos, tres veces. Mi voz no parece mía.

Madrid me limpia, inútilmente.

Quiero seguir peleando. Buscar al nocaut. No puedo.

El árbitro pregunta si salgo.

Mis ojos, cerrados, contestan por mí.

La campana suena para Holiday.

La oscuridad me noquea en el undécimo asalto.

Holiday levanta los brazos. El público estalla a mi alrededor.

Me quedo sentado, cabeza gacha, corazón galopando.

Lloro. No por la derrota.

Lloro porque lo que me sostuvo todos estos años —mi nocaut— hoy no llegó.

Me prometo una cosa: sobrevivir para algún día contarle a mis aficionados, desde dentro, todo lo que estoy sintiendo en este momento.

Miguel Julio Vs Philips Holiday. //Cortesía.

Sin aplausos

Nadie habla. Ni en el hotel de Sun City ni en el aeropuerto de Johannesburgo. El silencio nos persigue como una sombra.

El avión despega. La derrota viaja con nosotros, dormida en el regazo. Transbordo en Brasil. Iván se encuentra con un amigo de Sincelejo. Este le advierte: —Allá la cosa está maluca. La gente está dolida. Lleguen con calma. Iván asiente. Yo no digo nada. Miro por la ventana, tengo audífonos puestos. Sin música.

Aterrizamos en Montería. Iván recoge su camioneta nueva, recién polarizada. Subimos los cuatro.

Voy atrás. El paisaje pasa rápido. Mi cabeza se congela en imágenes de la pelea. Estamos cerca de casa. Iván rompe el silencio: —Cuando lleguemos a Sincelejo, quédate quieto, “Memín”. No salgas por unos días. —¿Y por qué tengo que esconderme? Yo no le debo nada a nadie. Iván suspira.

Llegamos. El aire cambia. Las esquinas están llenas. Las miradas atraviesan los vidrios oscuros.

En el parque, un grupo de hombres gesticula. Huele a rabia. Iván me mira por el retrovisor. —Esto está caliente.

Desde la calle alguien grita:

—¡No veo!

Giro la cabeza. El grito termina de romperme el corazón. Otro lo repite desde la otra esquina:

—¡No veo!

Iván se aferra al volante.

—Te lo dije, mejor quédate encerrado.

No lo escucho. Bajo del carro casi antes de que se detenga.

Camino directo a mi casa, con la cabeza erguida. Como en aquella tarde de las canicas, empiezo a avergonzarme.

Siento miradas, murmullos, risas ahogadas. El pueblo se extiende como un inmenso ring. No hay campana. No hay esquina.

Entro a casa. Cierro la puerta. Saco un machete y lo pongo sobre la mesa. El metal brilla. No es para usarlo. Es para saber que está ahí.

Llego a la chaza “El Negro Chombo”. Le cuento a mi papá. Me escucha en silencio. —El pueblo vio la pelea en diferido —dice—. Algunos la vieron en directo y apostaron contra ti y ganaron. Los que confiaron perdieron todo.

Me miran como si yo hubiese firmado con sus ilusiones. Toda Colombia esperaba un nocaut.

“Creyeron en mi pegada. Me querían invicto. Cuando se me hincharon los ojos, se les cerró su suerte”, dice una voz dentro de mí.

Salgo al parque. Escucho las historias.

Cada una más torcida que la anterior. —Ese Memín se vendió. —Esa pelea fue arreglada.

Desde la otra calle un amigo me dice: —¡Me hiciste perder la moto, paquete!

Otro apunta a alguien y dice: —Se quedó sin su casa por tu culpa. Señala a Mane García.

Está ebrio del dolor. Apostó su casa por mí y la perdió. No tiene a dónde ir. Me alejo. Sus palabras son piedras. Golpean mi cabeza.

—No veo —repite una voz. Ya no viene solo de la calle. Viene también de mi mente. De un rincón donde antes vivía mi orgullo.

Cierro las cortinas. Apago el televisor. Pasan los días en silencio. Tal vez estoy enloqueciendo. Pero tengo un aliciente: pronto seré papá.

Promesas vacías

Iván saca cuentas. Observa el panorama distinto. Me muestra papeles y silencios. El pacto se rompe.

Él habla de dinero. Yo, de fe. Ya no le sirvo. No lo culpo. El boxeo es un negocio.

Paga el parto de mi esposa y me entrega el dinero que, según él, me toca. Nos despedimos sin decir mucho.

Vuelvo la mirada. Lo veo dormir. Es mi hijo. Acaba de nacer. Mi corazón debería estar completo.

Dos años sin boxear. Peleo a diario contra la burla. Descanso cuando voy a otras ciudades. A donde soy un desconocido. Allí respiro.

Regreso al ring. 1997 me trae dos combates, dos nocauts en Colombia. También a Yoselin, mi hija.

Mi nuevo apoderado me llama desde Estados Unidos. Vuelo sobre el mar. Voy detrás de una ilusión: comenzar de nuevo.

Miami está distinto. Tuto Zabala me consigue una pelea en 147 libras. El rival: Jorge Kellman. Gano por decisión unánime. Vuelve la alegría.

Viernes 30 de junio de 2000. El mexicano Quirino García y el clima hostil de Ciudad Juárez son mis nuevos rivales.

Cinco asaltos de candela. Le conecto un derechazo a la cabeza. Mi mano se quiebra. La pelea se detiene en el séptimo.

Mi puño está tan oscuro como mi noche en Sudáfrica. Atrapado dentro del guante por su propia inflamación.

Puños de supervivencia

Sigo en el túnel. Zabala muestra su peor cara: no paga arriendo ni comida. Entreno con hambre. Trabajo como conductor para sobrevivir. Las peleas no llegan.

—Por favor, póngame a pelear —le digo a Tuto—. Ya casi es diciembre.

Pienso en mis hijos, en su aguinaldo, en la mesa vacía. Iván aparece con una llamada: —Memín, hay una pelea en Alemania. Pagan quince mil dólares. En 78 kilos. —Ese peso no lo doy. Estoy en 65. —¿Te sirve o no? Quiero ver a mis niños. Quiero volver a Colombia. —Sí, me sirve. —¿Y cómo evitarás que Tuto se entere? —Le diré que voy a trabajar. A arrancar tomates.

Empaco. Camino cuatro cuadras. Una camioneta me recoge. Vuelo a Alemania. Solo.

Faltan minutos para el combate. Tuto llama al apoderado de mi rival: —Memín es mi boxeador. Si sube al ring, los demando por un millón de dólares.

Estoy descubierto. Tomo el teléfono: —Tuto, déjeme pelear. Partimos la bolsa. —No.

Regreso a Miami sin un dólar. Inmigración me detiene: estoy denunciado por mi propio apoderado. Lloro. Les ruego que no me deporten. Una agente puertorriqueña me mira. —Hablaré con mi jefe —dice. Lo logra.

Entro a Estados Unidos. Tuto no me deja subir al apartamento. Duermo en un asilo. Huele a mentol y sopa fría.

Amanece. Lo llamo: —¿Qué vas a hacer conmigo? Ponme a pelear o dame los pasajes a Colombia. —Está bien —responde—. Hay una pelea en Baltimore con Aaron Mitchell. Su tono trae venganza. —¿Por cuánto? —Dos mil dólares. Es casi nada. Acepto. Voy. Peleo. Pierdo en el tercer round.

Regreso a Colombia. Abrazo a Yoselin y a Rossman. También a mi esposa. Por ellos, todo vale la pena.

Mi tierra me recibe con el grito de siempre. Ya no duele. O duele distinto. Trabajo. Trote diario. Decido no volver a Estados Unidos.

Pero el teléfono sigue sonando. —¿Memín, estás entrenando? —Sí —miento. —Hay una pelea en Dinamarca con Mikkel Kessler. 64 kilos. —¿Cuánto pagan? —Tres mil dólares. La necesidad me arrincona otra vez. Voy. Nocaut en el tercer asalto. Gano una inflamación en el lado izquierdo de mi cabeza. Hospital. Sin coágulos. Sin gloria.

Regreso a Colombia. Durante dos meses, tomo comida licuada a través de un pitillo. La mandíbula no se mueve.

Pero no es el final.

Mis verdaderos triunfos

Hoy aprieto los puños, pero no para pelear. Festejo que mis hijos se gradúan como profesionales. Eso sí es victoria.

Yo también regresé a la escuela, validé primaria y secundaria, y me gradué de bachiller. Los títulos no se ganan solo en el ring.

Mi batalla ahora es distinta: manejo taxi o mototaxi. Como siempre, no me detengo. A veces veo a los niños vendiendo yuca o lotería y me reconozco en ellos.

Aquella noche en Sudáfrica creí que mi invicto seguiría. La confianza me traicionó, pero el verdadero nocaut llegó después: la burla y la vergüenza, el asalto más largo de mi vida.

Hoy cierro este ciclo con dignidad. Pido perdón a quienes esperaban más de mí. También me perdono a mí mismo.

Sin más, solo les pido que me recuerden. Porque para un boxeador, cuando termina su carrera, el golpe más fuerte no es el nocaut.

Es el olvido.

Miguel «Memín» Julio» vive con su esposa y dos hijos en Sincelejo.//Cortesía.