El boxeador colombiano Mauricio Pastrana cuenta su vida —desde la infancia hasta hoy— con una honestidad brutal, una voz visceral y un tono que desgarra.

VIDEO: PEQUEÑA INTRODUCCIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO DE LA CRÓNICA ESCRITA (Haga clic abajo)👇🏻

CAPÍTULO I

ÁNGEL MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ.

Anochece, y el miedo me apretuja el pecho. No es por la oscuridad. Mis pies están cansados, mi estómago vacío. Sé que lo peor está por pasar. Aunque tal vez hoy sea diferente.

Llego a casa. Mis manos tiemblan al entregar el dinero. Ellos cuentan despacio, como si el tiempo no existiera. Terminan. Ella lo mira a él, y escucho la correa deslizándose.

El cuero muerde mi espalda. Mi piel arde, se torna más morena bajo los azotes. Una idea se aferra en mi cabeza: mañana tomaré el dinero de la venta y me iré lejos. No aguanto más correazos.

Mis ojos se cierran y, en un parpadeo, el sol aparece. Es el día de mi libertad. Desde hoy seré como el río que corre sin detenerse: sin culpas, sin castigos, sin que nadie vuelva a obligarme a vender pan.

No sé a dónde voy ni qué me espera en el último pueblo adonde llegue este carro. Pero algo sé: no miraré atrás.

El ruido del motor apenas se escucha; en cambio, los latidos de mi corazón retumban como un tambor, golpean con fuerza.

El campero avanza, atraviesa veredas. Va dejando pasajeros en cada una. Yo sigo aquí, en silencio, veo cómo el paisaje cambia frente a mis ojos.

La ruta termina. El conductor se baja, revisa con cuidado, como si buscara algo, y ahí estoy yo, medio escondido en la parte de atrás.

—Ajá, niño, ¿y tú con quién venías? —pregunta, frunce el ceño al verme.

—Vengo solo… estoy buscando trabajo. No tengo mamá ni papá —respondo. Mis lágrimas amenazan con salir.

—¿Cuántos años tienes?

—Nueve…

—¡Erda! Tremendo «chicharrón» me gané —murmura, rascándose la cabeza.

No dice nada más. Me ayuda a bajar y me lleva a la cabina. Me siento en la orilla, apretando las manos contra mis piernas. Él arranca otra vez y, entre silencios, me mira de reojo.

—¿Dónde vivías tú? —pregunta. Agarra el volante con fuerza.

—En el barrio Cantaclaro, en Montería… con una familia que me tenía desde que era bebé —respondo despacio. Siento que cada palabra pesa.

Se queda callado. Mira la carretera, pero su ceño se frunce de nuevo. Cuando vuelve a hablar, su voz es más grave.

—¿Y por qué te escapaste?

Bajo la mirada y empiezo a mover las piernas sin darme cuenta.

—Porque me pegaban… y me cansé —digo, con un nudo en la garganta.

Hago una pausa, pero ya no puedo parar.

—Ellos me obligaban a vender pan. Yo no sé contar porque nunca he ido al colegio, y la gente me engañaba. Volvía con la plata incompleta y me daban correazos.

Respiro hondo y aprieto las manos.

—Ellos tienen un hijo, Juan. Es de mi edad. A él sí lo mandan al colegio, a mí no. A él le compran cuadernos, zapatos nuevos. A mí me ponían a vender pan en la calle.

Levanto la mirada, siento que algo me duele por dentro.

—Juan hacía maldades y siempre me echaban la culpa a mí. Si algo se perdía, decían que yo lo había robado. Si algo se rompía, decían que había sido yo.

Me quedo callado un momento.

—Juan se parece a ellos. Es blanco, como su papá y su mamá. Yo no.

Aprieto los labios.

—Con el tiempo me di cuenta… Yo no soy como él. No soy de ellos. Y me dijeron que mi mamá me dejó en su casa por un momento y jamás volvió.

Me cuesta tragar saliva. Bajo la voz.

—Hoy fue diferente. Tiré la ponchera al río Sinú con los panes que me quedaban y, con la plata que tenía, me subí a este carro… hasta donde me llevara.

El campero avanza, sacudiéndome en cada hueco del camino. Afuera, los árboles se vuelven sombras. Un olor a tierra húmeda entra por la ventana. No sé si estoy huyendo o solo yendo a otra cárcel.

Entramos a la vereda El Pantano. El vehículo se detiene frente a una finca. El conductor baja.

—Jorge, mira, como siempre recogiendo los hijos que dejas en la calle —le dice al cuidandero, riéndose como si fuera un chiste.

Desde el campero, escucho todo. Mis manos sudan. No sé si esto es mejor o peor que lo que dejé atrás. No digo nada. Solo espero.

—Tú no tienes hijos aquí. Quédate con él, termínalo de criar y él te ayuda haciendo los mandados.

El cuidandero me mira. No dice nada por unos segundos. Luego, mueve la cabeza en señal de aceptación, aunque la duda sigue ahí, en su rostro

Sin darme cuenta, el tiempo pasa. Tres años han hecho la rutina del campo parte de mi vida. Arreo las vacas con un palo seco, ordeño al alba con las manos frías, corto leña hasta que los dedos me duelen. El pozo es profundo, y el agua pesa. Aquí, al menos, los días no terminan con correazos.

Saber todo este oficio me ha traído a otras hacienda más grande. Dos años más quedan atrás. Todo parece mejor acá, pero algo me empuja a volver. No sé por qué.

El camino de regreso parece más largo. Llego, y me reciben con miradas de sorpresa y burla. Aunque he crecido, me sigo sintiendo pequeño bajo sus ojos.

—¿Negro? ¡Apareciste! Creímos que te habías ahogado en el río —dice uno de mis padres adoptivos apenas me ve.

El comentario cruel toca algo dentro de mí. Me quedo callado. Cierro los puños. Recuerdo el río Sinú; guarda uno de los pocos momentos felices que tuve en esta casa.

La tensión llena el aire. El sol baja. La noche llega, fría, silenciosa, sin amor.

Les devuelvo el dinero con intereses. Me quedo sin nada. Ellos me ofrecen una esquina de la sala y unos cartones para dormir. Aún no encuentro la razón de esto.

LA SANGRE LLAMA

Los primeros rayos del sol y la incomodidad me obligan a salir de este rincón. Me siento afuera y observo la invasión donde viví. Todo sigue igual, enmarcado en pobreza. Parece que aquí el tiempo estuviera congelado.

Recorro el barrio con la mirada. Al otro lado de la calle, dos muchachas morenas me hacen señas desde una casa. Dudo un instante y, al final, la curiosidad me empuja a acercarme.

—Hola, niño. ¿Cómo estás? Entra y siéntate —me dice una, mientras la otra me sonríe y me ofrece un café.

Antes de que diga algo, la primera añade:

—Espera un momento. Mi mamá se está bañando, pero quiere hablar contigo.

De una habitación sale una mujer mayor, el cabello mojado y envuelta en una toalla. Sus ojos me miran fijamente, como si buscaran algo en mí. Siento que mi respiración se detiene. El silencio se vuelve incómodo, hasta que una de las muchachas lo rompe:

—»Negro», mi mamá, Carmen, es tu tía. Y nosotras somos tus primas.

La noticia me envuelve como una ola de felicidad. No puedo contenerme:

—¡Esto es lo mejor que me ha pasado! —Mi tía sonríe y me abraza. Nunca antes había sentido el calor de una familia. Es algo que ni siquiera sabía que existía. Me llevan al centro y, por primera vez, estreno ropa y zapatos.

La misma emoción amanece conmigo, hasta que veo a mi tía empacando maletas. El corazón se me detiene por un segundo.

—»Negro», me voy para El Bagre, Antioquia. Allá es donde vivo con mi esposo. Aquí solo vine a visitar a mis hijas.

La angustia amenaza con invadirme, y antes de reaccionar, ella pregunta: —¿Quieres irte conmigo? Sin dudarlo, respondo: —¡Sí, claro!»

Piso El Bagre y, enseguida, soplan vientos de cambio. Carmen y su esposo me bautizan. Ya no soy solo «El Negro»; ahora tengo un nombre: Mauricio Antonio Pastrana Tapias. Son los apellidos de mi madre. Los llevo con orgullo, aunque no la conozco.

Ellos me meten en la minería. Cada tres meses, como ahora, caminamos cuatro días hasta las minas del corregimiento de Puerto López. El sol quema la piel, el sudor empapa la ropa.

Entramos a la selva. Ahora, a cavar. Las uñas se hunden en el barro, los músculos arden, el aire es más grueso. La fatiga nos aplasta. Nos tiramos en los cambuches que armamos al llegar.

El brillo del oro guía mis días. Quiere atraparme bajo tierra, rodearme de oscuridad y peligro. Y lo peor es que el fruto de mi esfuerzo siempre acaba en manos de mi tía.

Aunque ese brillo me consume, cada vez que regresamos a casa, algo me arrastra hacia otro destino.

Vamos llegando al pueblo de regreso, y ese sonido me detiene otra vez. Golpes secos contra sacos. Exhalaciones rápidas. Cuerdas tensas. Me acerco.

Adentro, guerreros fintan, esquivan, sueltan combinaciones. El aire huele a sudor y vendajes. Es un gimnasio de boxeo. Me quedo ido mirando, sintiendo cómo una emoción me sacude.

Richard Varilla, un boxeador y artesano nómada que se instala cerca, nota mi curiosidad.

—Siempre pasas por aquí mirando —dice Richard, limpiando sus artesanías con calma—. ¿Tienes miedo de entrar?

Sonrío y no le respondo. Me quedo viendo los sacos moverse con cada golpe, sintiendo la vibración dentro de mí.

—Si entras, ya no hay vuelta atrás —añade, con una sonrisa amable.

Respiro hondo y doy un paso al frente. Cruzo el umbral. Todo cambia. Por primera vez, siento los guantes en mis manos, y una voz dentro de mí me dice: «este es tu camino».

De nuevo en la mina, mi mente sigue el rastro del gimnasio. Cada golpe suena como las piedras que arrastro aquí. Sé que tendré que elegir. Lo hago. Aunque me cueste todo, no bajaré más a las minas y subiré a mi paraíso.

El boxeo se vuelve mi ilusión. No todos lo entienden. Mi tía, con rostro serio y tono tajante, me lanza su sentencia: —El boxeo es para flojos. No te va a dar nada bueno. Déjate de esas cosas.

El silencio, aunque espeso, no me detiene. Tengo 14 años y esto es lo único que tiene sentido. Sigo entrenando con disciplina, guiado por el profesor Fulgencio Sepúlveda.

Los días pasan, y con ellos, me preparo para el intercambio entre clubes de Córdoba y Antioquia, será mi debut.

Finalmente, ha llegado mi momento. Mi primera victoria: un nocaut en el segundo asalto.

La ovación de los presentes y los buenos augurios de quienes saben de esto y me vieron en el ring, confirman lo que empiezo a creer con fe inquebrantable: mi destino está en el boxeo.

Mi ilusión recibe un puñetazo. La chispa del boxeo en el pueblo comienza a apagarse. Las veladas escasean, y me siento atrapado, sin muchas opciones para seguir peleando.

—En mi tierra hacen veladas casi todos los fines de semana. Si quieres, vámonos para allá —me dice Richard con entusiasmo.

—Allá viven mis abuelos y conozco a varios entrenadores —añade, seguro.

—Sí, vámonos —respondo sin dudarlo.

Con emoción y nervios, empaco mis “mochos” de jeans y camisetas. Estoy listo para seguir luchando.

Las ganas de un futuro en el boxeo me traen a Sincelejo. Visitamos sus gimnasios, respiro su ambiente boxístico. Richard me presenta a varios entrenadores. Humberto Vargas, es uno de ellos, él entrena en el patio de su casa.

El cansancio del viaje y el maratónico recorrido, nos supera. Buscamos refugio en la casa de los abuelos de Richard, en el barrio Mano de Dios.

Contento, cierro los ojos. El aire cálido de Sincelejo acaricia mi piel. La quietud de la noche disipa el agotamiento.

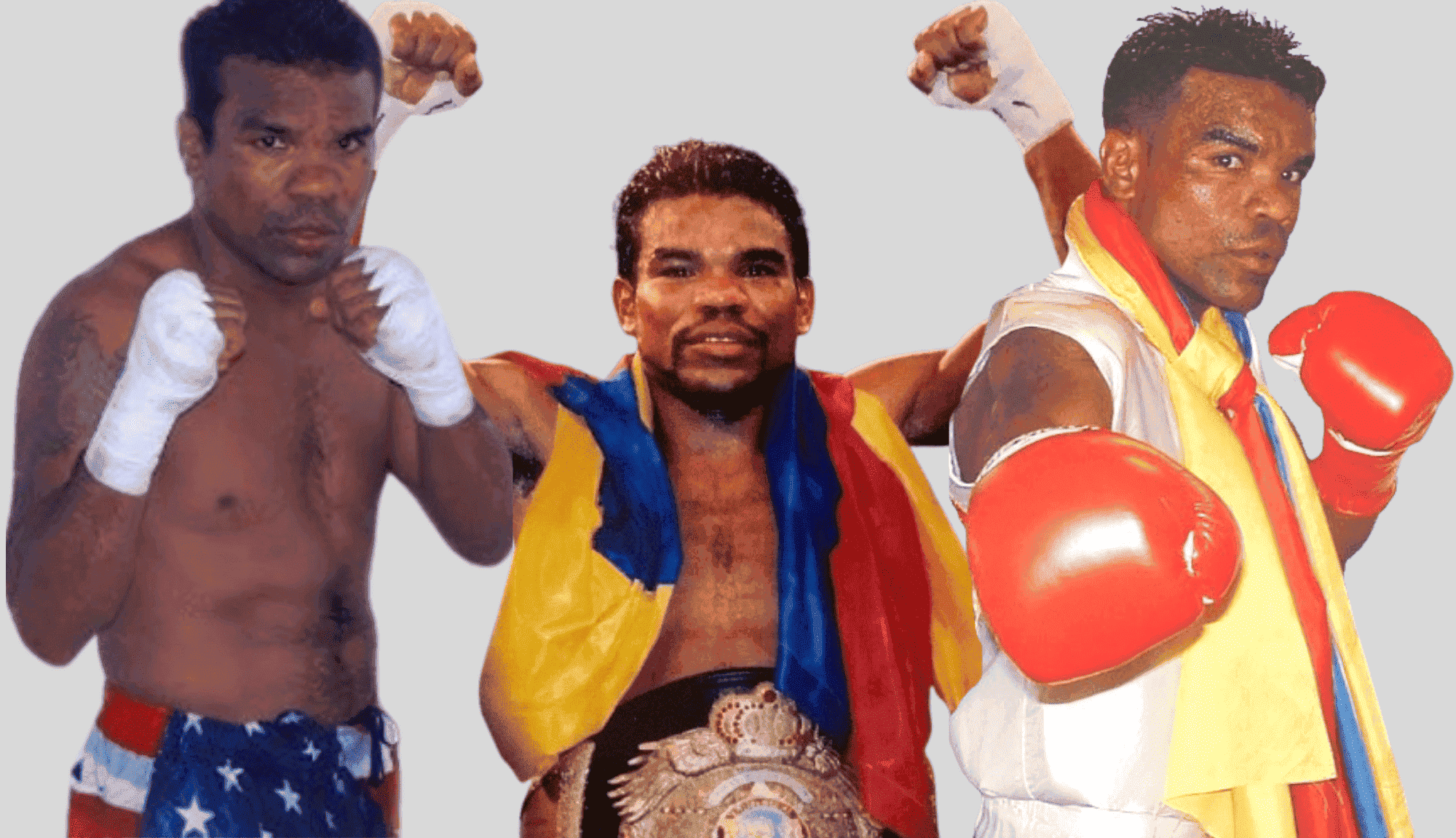

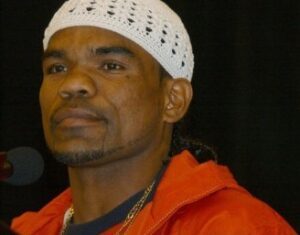

Mauricio Pastrana nació el 20 de enero de 1973 en la vereda Patio Bonito de Montería.//Cortesía.

A LA DERIVA

Amanece, y la calma se quiebra como un cristal. Richard no está. Fiel a su espíritu nómada, se ha marchado sin aviso, dejándome a la deriva, como un barco sin ancla.

—¿Y ahora qué? —gruñe su abuelo, arrugando la frente.

Intento decir algo, pero su siguiente frase cae como un mazazo:

—Richard es así. Le gusta ir de pueblo en pueblo. Y tú no puedes quedarte. No te conocemos.

Me quedo inmóvil con la mirada perdida en el vacío. En medio de la confusión, un nombre aparece en mi mente como un salvavidas: Humberto Vargas. ¡El entrenador!

Recojo mis pocas pertenencias, agradezco con una voz que apenas se oye y salgo rápidamente hacia el barrio Uribe-Uribe. Llego a la casa del profesor “Varguitas”.

—Mira, Mauricio, lo único que te puedo ofrecer es esta tabla de abdominales para que duermas.

La tormenta amaina y en mi interior sigue el caos. La ansiedad me carcome, y mi mente no se detiene hasta que aflora una idea: ir al mercado a ganarme unos pesos cargando bultos.

En las tardes, después de almorzar, regreso a donde “Varguitas” con lo que me queda en el bolsillo y entreno bajo su atenta mirada. Mis brazos y piernas pesan como plomo. Hoy no es la excepción.

Agotado, me quedo dormido en el gimnasio, entre el eco de los golpes en los costales y el olor penetrante del sudor seco. Cada día es igual: mercado, gimnasio y la esperanza de que, algún día, la vida cobre sentido.

El carpintero del barrio se convierte en mi nuevo amigo. Entre charlas, le cuento que llevo más de un mes durmiendo sobre una tabla en el gimnasio. Me observa en silencio, sorprendido, y luego dice:

—Tengo una hamaca en el taller. Si quieres, puedes quedarte ahí y cuidar en las noches.

No lo dudo ni un segundo.

El bullicio del mercado me permite reconocer a un vecino que es maestro de obras. Aunque no sé nada de albañilería, me le acerco y le pido trabajo. Me mira con desconfianza y me lanza la pregunta:

—¿Tienes experiencia?

—No, pero aprendo rápido.

Me observa, midiendo mi sinceridad, pesando mi determinación. El silencio se alarga. Finalmente, acepta.

—Empiezas mañana.

Mi dedicación a las dos actividades no pasa desapercibida. El maestro me da trabajo en su obra y, además, un lugar en su casa.

Él ya sabe que la albañilería es parte de mi entrenamiento. Cada mezcla de cemento, cada ladrillo cargado, fortalece mis brazos y refuerza mi sueño de ser campeón mundial.

Días y semanas se acumulan, al igual que mi número de peleas. Mi récord amateur es de 54 combates, la mayoría ganados por nocaut.

Siento orgullo y, al mismo tiempo, vacío, pues ya no hay rivales dispuestos a subirse al ring conmigo. “Varguitas” y yo sabemos que es el momento de dar el salto al profesionalismo.

Hay un problema. «Varguitas» no tiene contactos con empresarios, y en toda la región solo hay uno: Iván Feris. Su reputación no es la mejor, y mi entrenador desconfía de él. Dicen que exprime a sus boxeadores.

Feris me ha visto pelear, incluso vencer a varios de sus pugilistas. Lo he notado en su mirada: me quiere en su club, «El Pintoso».

—»Varguitas», ajá, va a tocar ponerle la cabeza a Feris —le digo, esta vez sin rastro de broma. Ya es tarde para advertencias: firmé con él a escondidas.

“Varguitas” se entera, su enojo es feroz. Pero el destino me espera. En el calendario del gimnasio de «El Pintoso», tengo marcada la fecha: viernes 7 de junio de 1991: Feris me consiguió mi primera pelea.

A medida que el día se acerca, los entrenamientos se intensifican. Me adapto rápido, como cuando enfrento a rivales zurdos.

Las jornadas se alargan, el sudor se mezcla con la ansiedad. Cada golpe en el costal es un segundo menos para la pelea.

Mientras descanso, hago mandados y riego las plantas en casa de Iván. Antes de entrenar voy a una fonda del mercado. Allí me alimento todos los días. Mi apoderado cubre los gastos.

En la fonda siempre la veo a ella, una chica hermosa, se llama Maludys. Creo que le gusto. Es la hija de la dueña del restaurante. Espero encontrarla hoy de nuevo:

—Hola, Maludys. ¿Qué hay para almorzar hoy?

Ella me recibe con una sonrisa, feliz de verme.

—Tenemos pescado y pollo. ¿Cómo te sientes para la pelea de mañana?

Le devuelvo la sonrisa mientras tomo el plato de sopa que me sirve como entrada.

—Me siento muy bien. He entrenado fuerte. Hoy quiero pescado.

Maludys ríe suavemente y, antes de ir a la cocina a prepararlo, dice:

—Te voy a traer el mejor, para que estés fuerte y hagas una buena pelea.

Por un instante nos miramos, intercambiamos una sonrisa cómplice.

—Muchas gracias, ya verás… No solo voy a hacer una buena pelea, voy a ganar.

La fecha y la hora, finalmente llegan. El cuadrilátero está instalado en el teatro de San Onofre, brilla bajo un techo de estrellas.

El aire está cargado de expectación. Los gritos de la multitud me rodean, mientras el palpitar acelerado de mi corazón se mezcla con la vibración del lugar.

Frente a mí está Allende Rudiño. Me venció en amateur, pero esta vez, voy a hacer que sea diferente.

Suena la campana. Salgo con decisión; mis puños son trincheras: mi defensa, mi ofensiva. La estrategia es clara y su ejecución debe ser precisa.

En el segundo asalto, su guardia se abre y no dudo. Mi puño derecho irrumpe como un relámpago. El impacto sacude mi brazo al estrellarse contra su rostro. Allende se tambalea, sus ojos buscan un punto fijo que ya no existe. Y como un árbol abatido por el viento, cae.

La multitud estalla. La vibración del piso y el eco de sus gritos retumban en mis huesos. Aquí comienza mi verdadera historia…

Mauricio Pastrana y su eterno preparador físico, Alonso Madrid.//Cortesía.

CAPÍTULO II

Mauricio Pastrana escarba en su memoria y nos lleva al corazón de su historia, donde el boxeo le dio gloria y le reveló el rostro de sus padres.

VIDEO: PEQUEÑA INTRODUCCIÓN DEL SEGUNDO CAPÍTULO DE LA CRÓNICA ESCRITA (Haga clic abajo)👇🏻

Un eco de carcajadas retumba en el frío mármol del lobby de un hotel. Mi esquina y yo reímos por el calvario que pasé para dar el peso.

En medio de las risas, mi mirada se pierde en el reflejo de las lámparas del techo. En un parpadeo, mi mente proyecta imágenes fugaces: me veo escupiendo sin parar, ahogado en sudor, metido en una sauna hasta el límite de lo soportable.

Vuelvo a la realidad y observo a una señora subiendo lentamente las escaleras de la entrada. Su rostro demacrado hace insignificante mi sufrimiento.

Inmediatamente, meto la mano en el bolsillo y saco un billete de 5 mil pesos para dárselo. Ella alcanza a ver mi gesto y sonríe:

—No, joven. No vengo a pedir plata, vengo a preguntar por el boxeador Mauricio Pastrana.

Mi esquina y yo nos miramos, sorprendidos, a punto de soltar otra carcajada.

—Sí, doña. Dígame, soy yo. ¿Qué se le ofrece?

—Necesito hablar contigo, algo personal —dice, mirándome a los ojos.

—Claro, hábleme con tranquilidad. Ellos son de mi entera confianza.

La invito a sentarse y a tomarse una gaseosa.

—Mauricio, yo te ando buscando porque soy tu mamá.

El tiempo se detiene. No respiro. No sé si la oí bien.

Miro a mi esquina, buscando confirmar que esto es real, que no es otro golpe de la deshidratación.

Pero ella sigue ahí, esperándome.

—¿Mi mamá…? —susurro.

—Sí —me dice.

Algo dentro de mí se rompe.

Sin pensarlo, la abrazo con fuerza. El aire se llena de sollozos.

—Madre, esto me hace muy feliz. Conocerte en vida es la mejor de mis victorias.

—Cuando te tuve, apenas tenía 13 años. Mis hermanas me dieron la espalda y, con un bebé, no me daban trabajo. No tuve opción. Te dejé con unos vecinos porque creí que te iban a criar bien.

No la juzgo. Su rostro se ilumina. Algo en ella sana, aunque el desgaste de la vida aún marca su piel.

La invito a almorzar y acepta con alegría. La visita pasa rápido y, antes de que termine, le entrego dinero, mucho más de lo que iba a darle cuando pensé que era una limosnera.

Nos despedimos. Se aleja con más que dinero: paz en su alma. Lleva comida y seis tiquetes para la pelea.

El eco de sus palabras, “Mauricio, yo soy tu mamá”, retumba en mi mente. Mi esquina me observa en silencio, respetando el momento.

Amanezco ligero, como si me hubieran quitado un peso. Ahora todo encaja por fin en su lugar.

La jornada transcurre casi sin darme cuenta. Anochece, ya estoy listo, con los puños ansiosos por subir al ring.

“Un invicto de catorce peleas, doce ganadas por nocaut, es su récord en el ranking mundial de los minimosca, con cinco años como profesional”, expresa el locutor presentándome ante el público.

La campana suena, y su eco metálico se extiende por todo el coliseo ‘Happy Lora’ de Montería. Es viernes 16 de agosto de 1996. Peleo en mi tierra, pero aquí soy un desconocido.

El ídolo local es Luis ‘Trencito’ Doria, mi rival de esta noche. Aunque el público está de su lado, no estoy solo. En las gradas, una barra liderada por mi madre me alienta con todas sus fuerzas.

Voy por su título interamericano de las 108 libras.

Camino por el cuadrilátero con confianza, actitud y coraje. Mis puños lo castigan sin tregua. Él sigue en pie. ¿Cómo es posible? Me sorprende su resistencia.

Llega el momento exacto: le conecto un recto al mentón. Lo veo caer a la lona. El árbitro cuenta, y él ‘resucita’ sin sentido.

Es el séptimo asalto, mis golpes lo están destrozando. Lo tengo acorralado, lo sé. De repente, decide girar sobre sus pasos y regresa a su esquina. Abandona el combate, y el público estalla en aplausos.

“Pastrana no solo confirma su estatus como promesa del boxeo colombiano, sino que gana el derecho de enfrentar al monarca mundial de la FIB, Michael Carbajal”, dice un periodista.

El comentario lo deja claro: todo lo que he sufrido me tiene listo para enfrentar a Carbajal.

La noticia le llega rápido, él se niega a pelear. Su rechazo me desconcierta. No hay explicaciones, solo silencio.

La espera me carcome. No hay nada más que pueda hacer. Hasta que Don King interviene. Da un manotazo en la mesa, compra la pelea en subasta y se convierte en mi promotor.

DE ÍDOLO A RIVAL

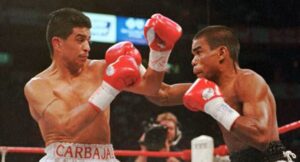

Llega el día: 18 de enero de 1997. El Thomas & Mack Center en Las Vegas es el escenario donde enfrentaré al hombre que me inspira a ser campeón mundial. Lo admiro tanto que bauticé a mi hijo mayor con su nombre, Michael. Pero ahora es mi rival.

Las luces caen sobre el ring, enceguecedoras. Respiro hondo. El aire se siente denso, cargado de expectativa. La pelea está pactada a 12 asaltos. No soy el favorito, lo sé. «Eso nunca me ha detenido», pienso.

He estudiado cada uno de sus movimientos en video. Mi entrenador, Celso Chávez, me insiste en ser más técnico y preciso. Carbajal tiene una pegada letal, no puedo caer en su juego. Debo ser más rápido, más astuto.

Suena la campana. Avanzo con cautela, midiendo la distancia. Carbajal impone su estilo, lanza sus golpes con fuerza y experiencia. «Yo no estoy aquí para aguantar castigo», me digo. Mi velocidad es mi mejor arma.

Me muevo, esquivo, lo frustro. Su derecha busca mi rostro. Me adelanto con un jab al mentón. Responde con un gancho al hígado que me sacude. No retrocedo. No vine a sobrevivir, vine a ganar.

El rey de los minimoscas de la FIB, Michael Carbajal enfrenta a Mauricio Pastrana.//Cortesía.

Mi esquina me ordena lanzar jabs sin parar. En el tercer asalto, lo tengo sentido y estoy listo para noquearlo, pero algo en mi instinto me advierte: aún está entero y golpea fuerte. Decido frenar.

Huele a sangre. No es la mía. Su párpado izquierdo sangra. En la televisión insinúan un cabezazo, pero sé que fue un gancho de derecha.

Termina el undécimo asalto. Iván Feris, mi apoderado, se acerca y me dice:

—Estás a tres minutos de ser campeón mundial.

—Ahora él va a venir con todo para noquearte.

Llega el último asalto. Cada golpe cuenta. Conecto dos certeros. La campana suena y mis brazos se elevan. Sé que lo he derrotado.

El presentador lee las tarjetas. Dos segundos eternos. Finalmente, pronuncia las palabras:

—The new champion is… Mauricio Pastrana.

Por un instante, el mundo se detiene. Luego, estalla.

Mi esquina celebra a rabiar. Soy el nuevo campeón mundial.

Me alzan entre gritos y aplausos. Mis lágrimas amenazan con salir. Las contengo. Ya he llorado mucho.

Iván me abraza fuerte.

¡Colombia está feliz!

Mauricio Pastrana sorprende y destrona a Michael Carbajal.//Cortesía.

Al otro lado del ring, Carbajal asimila la derrota. Me acerco y lo saludo. En la entrevista, declara que iría a mi país por la revancha.

El narrador de la pelea televisada dice: «Pastrana abrumó a Carbajal del sexto al décimo asalto, y luego logró aguantar mientras Carbajal intentaba regresar con un cambio de estilo en los últimos dos rounds».

Mauricio Pastrana con su primer cinturón mundial.//Cortesía.

Aún con el eco de la victoria en mi cabeza, aterrizo en Barranquilla. Los flashes me ciegan, los micrófonos me rodean.

En plena entrevista, un periodista irrumpe:

—Mauricio, te trajimos a un invitado especial. José Padilla Rivera; tu papá.

Me giro y veo a un hombre de rostro curtido por el trabajo en el campo.

—Campeón, soy tu padre —dice con voz temblorosa y mirada ansiosa. Me abraza.

Lo observo en silencio, sorprendido. Una sonrisa se me escapa.

—¡Qué sorpresa tan grande! —digo. Le devuelvo el abrazo con la misma nobleza con la que abracé a mi madre Luz Marina aquel día en el hotel.

Ya apartados de la multitud, me cuenta:

—Conocí a tu madre en una vereda de San Carlos, Córdoba.

—Sí, ella me lo dijo —respondo.

—Llegué a trabajar a una finca, ella vivía allí. Era una niña. La enamoré y quedó embarazada. Luego, se fue para Montería…

EL PRECIO DE LA GLORIA

Tras la victoria, me encuentro en Panamá, junto a una piscina que refleja el cielo azul. La gloria, que antes me llenaba de alegría, empieza a convertirse en una amenaza. Estoy al borde de mi perdición.

Mientras intento encontrar equilibrio aquí, al otro lado del ‘charco’, en Miami, presentan oficialmente mi primera defensa. El vocero de Don King anuncia:

—Ha comenzado el conteo regresivo.

El combate está programado para el 10 de mayo de 1997. Mi retador: Manuel Herrera.

—Pastrana no asistió porque está entrenando intensamente en Ciudad de Panamá, junto a su director técnico, Celso Chávez —declara el representante de mi promotor.

Iván, desde Colombia, dice a la prensa:

—Viajará a Miami una semana antes del combate.

Encubre la realidad. Yo sigo celebrando, y el tiempo para preparar mi defensa se hunde junto con mi objetivo.

Llega el pesaje. Iván improvisa una excusa:

—Tiene una inflamación en los testículos.

Félix “Tuto” Zabala, apoderado de Herrera, no tarda en responder:

—Todo es una patraña. Pastrana no puede dar el peso.

La FIB me despoja del título y ordena un combate entre Herrera y el indonesio Anis Roga. Pelean. Empatan. El título sigue vacante. Los periódicos del 31 de agosto de 1997 lo confirman.

Don King no tarda en moverse. Desde su escritorio, logra que una Corte Federal ordene a la FIB devolverme la vacante. Herrera me reta. Esta vez venzo a la báscula. Bajar cada gramo casi me cuesta la vida. Nos enfrentamos. Lo noqueo y recupero el título.

En este deporte, la gloria dura poco. Las victorias se celebran brevemente, porque siempre hay otro desafío.

Es 30 de abril de 1998. Las páginas deportivas lo anuncian: hoy defiendo mi título mundial en Fort Lauderdale. Mi rival: Anis Roga, el retador mandatorio.

El escenario no podría ser mejor: el ring sobre la arena, el mar de fondo. La multitud murmura, vitorea.

Suena la campana. Solo quedamos Roga y yo.

El combate avanza rápido, no durará mucho. En el cuarto asalto conecto el golpe definitivo. Roga cae. El árbitro detiene la pelea. Mi nuevo nocaut queda sellado y mi corona permanece conmigo.

Sigo invicto. Ahora son 18 victorias, 16 por la vía del ‘cloroformo’, como le llama la prensa.

DEFENSA FRUSTRADA

El cinturón mundial de los Minimosca brilla más que nunca. Con él en mis manos, mi próximo rival ya está claro: Carlos «El Puas» Murillo, un panameño temible.

Mi segunda defensa está fijada para el 29 de agosto. Antes tengo que enfrentarme a un enemigo que nunca me da descanso: el peso. Es el precio de permanecer en esta división.

El infierno de las 108 libras regresa, un tormento antes de cada pelea. Mi cuerpo está al límite: seco, sin un gramo de grasa. Mis músculos son como los de un gallo de pelea. Mi corazón apenas late a 35 pulsaciones por minuto en reposo.

El tiempo se detiene mientras me vigilan y me pesan sin descanso. Apenas me arriesgo a beber un sorbo del grifo en el baño, cuidando de no ser descubierto.

De pronto, alguien llama con una noticia que me golpea como un puño: el pesaje, programado para las 5 de la tarde, ha sido adelantado para las 11 de la mañana.

Faltan horas. «Varguitas», a quien traje como mi entrenador para esta pelea, corre a pesarme. Ya no queda orina ni un solo vello en mi cuerpo.

Subo a la balanza con cautela, sintiendo que mi propio peso es una sentencia. El resultado es devastador: 300 gramos de más, fuera de la división.

—Es solo medio litro —dice Iván, mi apoderado, con tono provocador. Propone una medida radical: sacarme sangre para dar el peso.

Mi entrenador explota: —¡No, señor! A Pastrana no me lo tocan para cometer semejante irresponsabilidad. Primero me tienen que matar.

¿Podría perder medio litro de sangre y seguir en pie?

—Que se pierda el título —sentencia “Varguitas”, desafiante y salvándome de la muerte.

Iván ofrece 20 mil dólares al representante de Murillo para que acepte mi sobrepeso y autorice la disputa del título. La oferta es rechazada, y solo queda esperar el momento decisivo.

Frente a la báscula, siento que todo está en juego. Respiro hondo y, descalzo, me subo al frío metal. Lo hago con cautela, como si eso pudiera cambiar el destino.

El número en el visor lo dice todo: mi corona se desvanece entre mis piernas sin haber pisado el ring.

Salgo del pesaje con rabia y resignación. El título queda vacante, pero la pelea sigue en pie. Aunque ya no haya una corona en juego, esta pelea ahora significa mucho más para mí.

La multitud aplaude mientras subo al cuadrilátero. Suena la campana y comienza la pelea. Cada golpe lleva mi frustración contenida y el esfuerzo de semanas de sacrificio.

En el noveno asalto lanzo un último golpe y consigo el nocaut. Mi brazo derecho se alza, rindiendo honor a mi propia valentía.

Al ver mi victoria, el apoderado del venezolano José Bonilla se acerca a Iván y firma conmigo una pelea por el título mundial de las 112 libras de la AMB. Es un alivio, aunque no borra la frustración por haber perdido mi corona Minimosca.

En Colombia, la desilusión me sigue a cada paso. Solo encuentro refugio en los entrenamientos en la fría Bogotá para el combate contra Bonilla, fijado para el 3 de octubre de 1998.

La fecha se acerca. Junto a mi equipo, voy rumbo a Barranquilla para unos días de concentración.

La preparación ha terminado. Mañana viajamos a Venezuela en busca de una hazaña.

“Esta noche puedo ser el primer colombiano con dos títulos mundiales”, me digo, mientras Iván me guía al ring.

Bonilla también se acerca al cuadrilátero. Está decidido a recuperar el título Mosca, algo que considera suyo; que le robaron cuando enfrentó al argentino Hugo Soto, quien luego enfermó y dejó el cinturón vacante.

Van dos asaltos. Sin arriesgar demasiado, descubro el estilo de mi oponente. Ahora intercambiamos fuertes golpes; así transcurren otros siete asaltos. Ninguno logra imponerse; la pelea sigue equilibrada.

Último asalto. El dominio está en mis puños. Derribo a Bonilla, como en los dos rounds anteriores. Suena la campana, el juez me declara ganador. Nadie cuestiona la decisión: soy el nuevo campeón mundial mosca de la AMB.

Vuelvo a Colombia con la satisfacción latente. Me instalo en casa de una de mis amantes, en Ciénaga de Oro, Córdoba. Su familia me recibe con calidez. Me permito un instante de tranquilidad.

Mauricio Pastrana le gana a José Bonilla en Venezuela y se convierte en campeón de la AMB./Cortesía.

DECEPCIÓN Y GLORIA

Sin embargo, la realidad no tarda en alcanzarme. Como siempre, después de cada pelea, Iván me «presta» apenas un poco de lo que me pertenece. El dinero se esfuma rápido. Cuando menos lo espero, no me queda un solo billete en el bolsillo.

Cada día vuelve a ser una batalla. Necesito otra pelea. Lo sé. Me mantienen con lo justo para que nunca dejemos de querer subir al ring. Es el juego de los apoderados, y estoy atrapado en él.

En medio de esta rutina, Iván me llama. Hay una oferta sobre la mesa. Mi rival obligatorio, Hugo Soto, en Argentina. Bolsa: 30 mil dólares.

—¿No firmamos con Don King por 100 mil dólares cada defensa? Además, soy el campeón. ¿Por qué tengo que ir a su país a pelear?

—Así están las cosas —responde Feris, sin inmutarse.

—Si es así, no peleo. Que se pierda el título, entonces.

Otro título mundial vacante. Esta vez, sé con certeza que mi apoderado me está robando.

La decepción me consume. Las peleas de gallos llenan el vacío que dejó el boxeo. A veces salgo a trotar, pero con cada zancada siento que me alejo más del ring.

El sol calienta otra mañana de marzo de 1999. Un día como cualquier otro. Hasta que escucho a alguien preguntar por mí a un vecino.

Me asomo a la ventana. Es Alonso Madrid. Mi preparador físico.

—Hola, Pastrana. ¿Qué haces escondido por acá? —saluda con un tono entre reproche y sorpresa.

—Descansando tranquilo, profe.

—Deberías estar en el gimnasio en Sincelejo. ¿No sabes que en ocho días tienes pelea por el título mundial en Cartagena?

La frase me golpea como un derechazo.

—¿Qué? Nadie me dijo nada… Y estoy pesando 140 libras.

Mi «suegra» interviene desde la cocina:

—Él no va a pelear así, eso es peligroso.

Madrid ni la mira.

—Vamos a Sincelejo y hablas con Iván para que aplacen el combate.

Antes de que pueda responder, mi «conquista» mete la cuchara:

—Pastrana, ¿qué vamos a hacer de desayuno?

Madrid saca unos billetes.

—Toma, para que desayunemos.

Cuando ellas se van a la tienda, baja la voz.

—Son 10 millones de pesos. «Guapito» Torres no tiene gran cosa. Y si pierdes, no importa. Esa no es tu categoría.

—Pero estoy muy pasado de peso.

—No te preocupes. Esta pelea está pactada en 115 libras y otras veces te he bajado más.

—Bueno, pero préstame algo para dejar en la casa.

Madrid me da 50 mil pesos.

—Diles que vas a Sincelejo a buscar ropa y regresas en la tarde.

Madrid me lleva al hotel Panamericano. La gente me saluda en la calle:

—Campeón, ¿cómo estamos para la pelea del sábado?

Me dejo llevar. Disfruto de la admiración. Iván aparece de golpe y ordena a Madrid que me traslade de inmediato a Cartagena.

Horas después, en el gimnasio ‘Chico de Hierro’, poso para la prensa. Escucho murmullos:

—Está gordo.

Madrid replica:

—Pastrana es un boxeador de 108 libras y peleará en 115, por eso lo ven más grueso.

«Kid Rapidez» me pide trotar 40 minutos. Corro unos metros y me pierdo entre las sombras. O eso creo. Pasa un rato y mi nuevo entrenador le pregunta a un bicitaxista que va pasando, si me vio en el camino. El hombre le dice que no y señala unas matas, donde me descubre escondido.

Es martes 30 de marzo de 1999. Estamos a tres días de la batalla ante la báscula y mi cuerpo no responde. Solo he bajado 10 libras. Falta demasiado.

Las bebidas de Madrid no han logrado el milagro que Iván espera para evitar el pago de una multa de 15 millones de pesos. Me someto a otro día de diuréticos y una eternidad frente al aire acondicionado para deshidratarme. Amanece y, enseguida, me pesan. Estoy 8 libras por encima de la división, y faltan pocas horas para el pesaje oficial.

Con dos libras de más, me coloco frente a la báscula. Me cubren con la toalla. Nadie nota sus dedos sutiles bajo la plataforma. Un empujón casi imperceptible. La aguja baja.

¡Milagrosamente, doy el peso!

El apoderado de «Guapito» le dice a Iván que no vio bien el visor. Iván me aparta, casi con un empujón, y me pide que beba rápido mi Gatorade antes de responderle: —Yo no soy el comisionado, es él —dice con ironía, señalando al hombre de gafas, delegado de la Organización Internacional de Boxeo. Todos salen rápido de la sala, y el entrenador rival se queda mirando un chispero.

Tras el incidente en el pesaje, finalmente llega el día de la pelea. Aún con esa expresión de duda en su rostro, el apoderado aparece con «Guapito» Torres, un rival durísimo. La pelea comienza y me impongo desde el primer asalto.

En los primeros cuatro rounds, contragolpeo con mi jab punzante, aprovechando la ventaja que me da mi estilo. Me siento seguro, dominando el ring.

El quinto asalto viene a cambiarlo todo. En un intercambio, «Guapito» Torres me conecta un golpe que me manda a la lona por primera vez en mi carrera profesional. El golpe me explota en la mandíbula y, antes de entenderlo, estoy en la lona. Todo da vueltas. Los gritos se filtran como un eco lejano. Me aferro a la única certeza que tengo: levantarme. Me cuesta, pero me levanto rápido y sigo adelante.

Es el sexto round y empiezo a sentirme fatigado. «Guapito» me está presionando constantemente, no me da respiro. Cada respiro es fuego en mis pulmones. «Guapito» me acorrala y las piernas me pesan como si estuviera corriendo en arena. Los brazos me duelen, pero no puedo bajar la guardia. No ahora.

«Kid Rapidez» me grita que ataque abajo. Es la señal. Le obedezco sin pensarlo: suelto un gancho a la pierna de «Guapito» para debilitarlo. El árbitro está mal ubicado y no se da cuenta.

Suena la campana. Termina el asalto. Me dejo caer en el banquillo y respiro hondo. «Kid Rapidez» me agarra la cara con fuerza. —¡No te quedes quieto! Muévete y suelta el jab.

Siento cómo me aflojan el cordón de la bota. Me pasan una toalla por la nuca y el agua resbala por mi pecho. Falta poco para empezar el nuevo asalto.

—Si se te viene encima —dice «Kid Rapidez», inclinándose hacia mí—, haz como que te tumba y bota el protector al piso. Cuando reinicie la pelea, le muestras al árbitro que no lo tienes. Gana aire.

El plan funciona. Detienen la pelea, piden que me coloquen uno limpio y aprovecho para recuperar el aliento. Sé que estos segundos pueden salvar la pelea.

Otro asalto se va a la historia. Me dejo caer de nuevo en el banquillo, el pecho sube y baja rápido. Alguien forcejea con las vendas de mis guantes.

—Si estás sentido —escucho la voz de «Kid Rapidez», firme, cerca—, levanta las manos. Muestra que se te soltó el guante. Yo me encargo.

Cierro los ojos un instante y respiro hondo. La campana suena otra vez.

En el décimo asalto, me estremece con un golpe, pero no logra rematarme. Me muevo por los costados, a mi estilo, y me amarro en algunos momentos, algo poco habitual en mí, todo para sorprenderlo.

Mi ofensiva llega en ráfagas y, a pesar de los esfuerzos de «Guapito», logro desconcertarlo. La pelea llega a su fin.

El campanazo final me encuentra a punto de ahogarme con las bocanadas de aire y las piernas a punto de ceder. Sé que no fue mi mejor versión, pero fue suficiente.

«Pastrana lució lejos de su real dimensión, pero le alcanzó para vencer por puntos al venezolano Edinson ‘Guapito’ Torres y agregar un cuarto título mundial a su carrera boxística», dice la prensa.

A pesar de mi 1.65 de estatura, me siento inmenso por haber alcanzado una corona más. No sé si la merezco, pero es mía.

Mauricio Pastrana derrota en Cartagena a «Guapito» Torres, casi sin entrenar./Cortesía.

ÚLTIMO CAPÍTULO

«El Pintoso» o «El Indio Boy», como era presentado en las grandes veladas de boxeo profesional, nos deja una valiosa enseñanza sobre la resiliencia.

VIDEO: PEQUEÑA INTRODUCCIÓN DEL ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA CRÓNICA ESCRITA (Haga clic abajo)👇🏻

Una cuarta corona brilla sobre mi cabeza. Su peso me hunde. En el ring, sigo siendo un guerrero sin fisuras. Fuera de él, la pelea es otra.

Colombia me recibe con aplausos; la fama, con sus trampas. Todos creen que soy un hombre poderoso, lleno de dinero, pero lo mío sigue siendo solo brillo, solo ruido.

En esta pelea mundialista, otro se lleva la fortuna y a mí solo me quedan migajas, como siempre. La gloria me embriaga, me hace sentir intocable.

Las tentaciones están por todas partes, y el vértigo de la caída no me asusta. Me pierdo en la euforia, en los falsos amigos, en las noches que se llevan mis pocos billetes.

Maludys, madre de mis tres hijos, la mujer que me ha esperado con paciencia, empieza a escuchar rumores. No, verdades. Verdades hirientes que la empujan lejos de mí.

Herida, acude a la justicia. Me señala como un padre que no responde. Exige una cuota de alimentos que no puedo pagar. Sus palabras son golpes certeros en mi pecho.

Michael, Danny y Pamela merecen más, sí, pero mis promesas suenan vacías. El campeón que nunca retrocede en el ring cae fuera de él.

Entre peleas de gallos, parrandas y mujeres, el saldo se agota. Se acaba lo poco que Iván me dio, otra vez «prestado».

Dice que ya me gasté todo. Para demostrármelo, me lanza sobre la mesa un fajo de papeles llenos de números y letras. No sé qué dicen.

No tengo salida. Ahora, ni siquiera eso. El Juzgado de Familia de Sincelejo me prohíbe salir del país y mi carrera está en los Estados Unidos. Solo tengo una opción: huir.

Escapo de las consecuencias de mi soledad, de la mala suerte de no haber tenido a alguien que me empujara a estudiar, a aprender a leer y escribir, a ser más responsable.

Todavía huyo de aquel niño que empujaban a vender pan y luego golpeaban cuando regresaba con la plata incompleta, siempre engañado por no saber contar.

Mi instinto me guía. Cruzo la frontera por tierra hasta Venezuela y consigo un vuelo a Miami, sin regreso. Despego sin mirar atrás.

Sin gimnasio fijo ni entrenador, las semanas pasan. Solo me acompañan mis puños y las ganas de enfrentar esta nueva etapa de mi vida.

Iván, ante la falta de un entrenador, contacta al mánager cubano Luis De Cuba. Este le habla del campo de entrenamiento de Nelson López, a las afueras de Miami.

Empiezo a entrenar con López. Pero Iván desaparece por meses. No me envía dinero, ni siquiera para comer. Me hundo en la depresión. La idea de quitarme la vida me ronda.

—Nelson, no sé qué voy a hacer. Este hombre me tiene como un esclavo —le confieso, con las lágrimas rodando por mis mejillas.

—No te preocupes. Esta semana compraré tu contrato —responde, conmovido. Está dispuesto a liberarme del acuerdo con Iván, aunque aún falta un año para que venza.

Nelson cumple su palabra, aunque Luis De Cuba intenta detenerlo. Ahora también es mi apoderado. Y no pierde el tiempo: me consigue una pelea.

Me enfrento a Darryl Pinckney. Lo venzo. Luego, derroto a Abloh Sowah. Mi récord sube a 23 victorias.

Mauricio Pastrana con «Don King» y su apoderado y entrenador, Nelson López.//Cortesía.

No hay tiempo para celebrar. La agenda aprieta. Es 16 de febrero de 2000, suena la campana. Voy por el título vacante del peso Gallo de la IBA contra Jorge Lacierva.

El combate avanza: exhibo mi agilidad para esquivar golpes y contragolpear. Él también hace lo suyo. Nadie cae, no hay nocaut. Terminan diez asaltos de guerra pura. Todo queda en manos de los jueces. Escucho el veredicto: favorecen al mexicano.

No lo creo. No lo acepto. Pero el fallo es innegable: he perdido.

Mi invicto se ha ido. Mi orgullo queda herido. La derrota pesa más que cualquier golpe recibido.

Duele, pero no hay tiempo para lamentos. Estados Unidos me da otra oportunidad mundialista. Peleo contra Félix Machado por el título supermosca de la FIB. En el asalto doce, caigo en Cincinnati.

Me levanto. Vuelvo a las victorias. Derroto a Gerson Guerrero, Antonio Oliveros, Isidro García y Evaristo Primero. Ahora, estoy frente a Mike Trejo.

Me planto en el centro del ring. Lo mido. Le dejo claro que este es mi territorio. Un derechazo sólido lo sacude en el primer asalto. Su mirada me dice que sintió mi pegada.

En el segundo, trabajo abajo. Lo obligo a bajar la guardia y lo remato arriba. Trejo está en la lona. Trata de levantarse, pero sus piernas no responden.

El árbitro cuenta. Se reincorpora. Lo vuelvo a castigar. Su esquina no espera más y tira la toalla. Se acabó. Una vez más, un título es mío.

MALUDYS ME NOQUEA

Tres fotos llegan. Me toman con la guardia abajo. Vienen de manos de Maludys. Son un golpe directo al alma.

Mis hijos me miran desde el papel. Sus ojos reclaman lo que nunca supe darles: presencia.

Con el alma golpeada, intento enfocarme en lo que mejor sé hacer: sobrevivir en el ring. Sin embargo, el deseo de regresar me consume.

En Miami, la nostalgia me asfixia. Volver a casa, reconstruir lo que tantas veces destruí, formar una familia. ¿Todavía tengo derecho a soñar con eso?

Necesito buenas peleas para volver. Primero, dinero suficiente para saldar una deuda de 30 mil dólares, lo que Iván Feris me exigió para poder «divorciarme» de él. Me los prestó Nelson López, mi nuevo apoderado.

Otra vez. Otro precio alto por mi libertad, me digo.

Es 4 de abril de 2003 y el destino me enfrenta a Rafael Márquez por el título gallo de la FIB. Tras doce rondas agotadoras, por decisión de los jueces, sumo otra derrota en Los Ángeles.

Mauricio Pastrana se enfrentó dos veces a Rafael Márquez en el ocaso de su carrera.//Cortesía.

Lo intento de nuevo contra Márquez, en pelea mandatoria, ahora en Las Vegas. Es 27 de noviembre de 2004. En el octavo asalto, un nocaut técnico por lesión me derrumba.

Mi mente sigue en la pelea, aunque mis fuerzas empiezan a dudar. Pero mi ilusión de volver a Colombia y recuperar a mi familia sigue en pie.

Perdí, sí, pero esta vez gané lo suficiente. Alcanzo a cancelar aquella absurda deuda y tomo fuerzas para llamar a Maludys y decirle:

—Quiero volver a Colombia para ver a mis hijos y que hagamos nuevamente una vida juntos. No me castigues más, por favor.

Ella, del otro lado del teléfono, acepta. Me quita la demanda. Con los recursos que me quedan, regreso a mi país. Nos independizamos.

Maludys y yo armamos nuestro hogar. Estamos juntos, rodeados de nuestros hijos. Me concentro en los entrenamientos, esperando el llamado de mi apoderado.

López me consigue nuevos combates, que vienen a sumarse a mis cinco caídas. Fallo ante Alejandro Valdez.

Es 10 de agosto de 2006. El filipino Diosdado Gabi me noquea en el primer asalto, en Las Vegas. La frustración crece.

No fue una pelea, fue un golpe devastador. Pienso que ya no tengo más que ofrecer, que mi tiempo en el ring acabó, que la vida fuera del cuadrilátero me llama.

¿Qué me espera ahí? ¿Otra pelea sin guantes? ¿O el vacío absoluto? Finalmente, me niego.

REGRESO A LA GLORIA

El dios del boxeo aún no me ha abandonado. Todavía saboreo mi regreso a la victoria del 26 de enero de 2007 ante Oswaldo Cedeño. Ahora, estoy en un cuadrilátero de Illinois, frente a Antonio Escalante.

Para muchos, soy el pasado y él, el futuro del boxeo mexicano. Me han traído como un «acabado», como «carne de cañón». Quieren que esta pelea sea mi tumba.

Octavo asalto. El árbitro inicia un conteo tras una caída sin golpe. El público abuchea, yo también estoy sorprendido. Le reclamo al hombre del corbatín, pero no me escucha. Termina de contar. Una furia incontrolable me consume.

Voy con todo. Lo mido, espero, suelto un gancho de derecha. Escalante va al piso.

La forma en que cae, tambaleante, de cara a la lona, lo dice todo. El árbitro no tiene opción: nocaut. Nadie imaginaba que, en solo segundos, todo cambiaría.

Salto de alegría. Me arrodillo, me cubro el rostro con los guantes. Las lágrimas me nublan la vista. Mi esquina me carga en hombros. Celebro a rabiar. ¡Nelson está eufórico!

La afición, enardecida, me compara aún más con Mike Tyson.

Como hace diez años contra Michael Carbajal, vuelvo a silenciar a los incrédulos. Me llevo el título supergallo de la NABO, avalado por la OMB.

Mauricio Pastrana y el famoso presentador de boxeo profesional Michael Buffer.//Cortesía.

En Sincelejo, mi victoria 34 sigue en boca de todos y me clasifica como retador del campeón panameño supergallo de la AMB, Celestino Caballero.

La bolsa es de 15 mil dólares. Mi apoderado dice que vale el doble, pero igual me da el aval. No puedo darme el lujo de rechazarla.

Seis semanas para prepararme. Alvis, mi nuevo entrenador, dice que es poco. Aun así, acepta el desafío.

Llega el día. Alvis está en mi esquina. Caballero impone su estatura y alcance, me mantiene a distancia. Ataca sin tregua la zona media y los costados. Me va desgastando. Resisto, pero cada golpe me vacía por dentro.

De repente, el referí interviene. Me mira, analiza mi estado… Y detiene la pelea. Faltan dos minutos del octavo asalto. Decreta nocaut.

Otra vez, la derrota me atrapa con sus garras.

Levanto los brazos, protesto. Ya es tarde. Caballero celebra y yo vuelvo a sentir ese vacío helado en el pecho.

ASALTO FINAL

Es 4 de junio de 2011. Seis derrotas seguidas me ponen contra las cuerdas y me obligan a pensar en colgar los guantes.

Para sobrevivir, consigo trabajo en una llantería. Huele a caucho quemado y aceite viejo. El ruido del compresor y las herramientas me taladra los oídos todo el día. Gano unos dólares y propinas, montando y arreglando llantas. No es fácil. Es trabajo.

Un día todo cambia. La casa es un horno. El televisor suena con una telenovela mexicana. Estoy solo. Entonces, la puerta se abre de golpe.

Es uno de los siete colombianos con los que comparto techo, un boxeador sanonofrino que se la pasa consumiendo. Tiene los ojos en «sangre» y respira agitado.

—¿Dónde está mi plata? —me grita.

Me levanto del catre, desconcertado.

—¿Cuál plata?

—¡No te hagas el pendejo!

Me empuja contra la pared. Apesta a alcohol y sudor rancio. Su aliento me golpea la cara como un puñetazo.

Suelta un derechazo. Lo esquivo. Me lanza otro. Retrocedo y palpo a tientas, busco algo. Mis dedos rozan un mango frío. Lo agarro.

Cuando vuelve a embestirme, mi mano ya aprieta el puñal. No pienso. Actúo.

La policía llega y me captura. Ocho meses preso. En la cárcel no dejo de entrenar. Ocho meses preguntándome cómo llegué a esto, hasta que cumplo mi condena.

Mauricio Pastrana tuvo uno de sus peores momentos cuando fue a la cárcel.//Cortesía.

Salgo y un promotor me contacta. Me ofrece una pelea en México. Mikey García será mi rival. Siento que esta es mi última pelea.

Acepto el combate. En el segundo asalto, estoy en la lona. Perdí. Pero esta vez, el dinero es mío: 10 mil dólares intactos. Regreso a Colombia con mi dinero en la maleta, sin que pase por manos de apoderados.

Me miro al espejo en el hotel: el ojo hinchado, los nudillos marcados. Dinero en la maleta, sin cinturón de campeón. Aquellas veces ya son solo recuerdos.

El avión despega y, con él, se va mi carrera. Un vacío me golpea en el pecho mientras regreso a Sincelejo. También una pregunta me atormenta: ¿cómo sostendré a mi familia?

La vida me responde. Maludys me da la idea: un negocio de pasteles de arroz con carne, cerdo y pollo.

Lo bautizamos El Verdadero Campeón, quizá porque, en el fondo, me aferro a seguir siéndolo, ahora más que nunca.

El negocio arranca con esfuerzo. Salgo a vender. Empujo la carreta por las calles, igual que cuando era niño. Pero esta vez, no es pan. Son pasteles.

Mauricio Pastrana y Maludys Peralta en su negocio de pasteles de arroz.//Cortesía.

La pelea es otra, pero la necesidad sigue siendo la misma. Hoy, 3 de mayo de 2016, regreso a casa tras un día de trabajo. El teléfono suena. Atiendo.

La noticia me deja grogui: Michael, mi hijo mayor, ha tenido un accidente. Dos palabras lo sentencian todo: estado vegetativo.

No hay pelea más dura. No hay entrenamiento que me prepare. No hay campana que detenga este castigo. Cada día es más difícil que el anterior.

Siete años después, la pelea termina. La tragedia se consuma. Michael, quien desde niño soñaba con ser futbolista profesional… se ha ido.

Mauricio Pastrana y su hijo Michael (QEPD).//Cortesía.

A pesar del inmenso dolor, sigo en pie. No sé cómo, pero sigo. El mundo avanza, y yo debo caminar con él.

Hace poco cumplí 50 años. Me declararon Gloria del Deporte Nacional y ahora recibo un pequeño estímulo del Ministerio del Deporte. Al fin, las alegrías que le di a mi país en cada batalla tuvieron algo de recompensa.

Mis mayores victorias no están en los títulos, sino en haber conocido a mis padres, en descubrirme a mí mismo, en encontrar a Maludys, la madre de mis cinco hijos. Como todas las personas y la luna, yo también tengo mis lados claros y mis lados oscuros.

Y aquí estoy, con cicatrices en el alma y en el cuerpo, pero aún de pie. Todavía disfrutando la vida.

Porque esta pelea… aún no la he perdido.

Mauricio Pastrana vive con sus cuatro hijos y su esposa Maludys en Sincelejo.//Cortesía.